其他科普

其他科普

作者:山海易学 发布时间:2023-11-15 浏览次数 :441 [返回]

作者:山海易学 发布时间:2023-11-15 浏览次数 :441 [返回]

白发秋来又几茎,

萍蓬湖海困平生。

三更窗外芭蕉影,

九月床头蟋蟀声。

——白玉蟾

作者简介:

姚雨辰,男,17岁,高二学生,就读于北京师范大学燕化附属中学。从小喜爱昆虫,励志做一名昆虫科普工作者。

2021年参加了中国公园协会主办的《我们的节日—“繁花四月 清明踏园”清明节主题文化直播》活动。人民日报、北京日报、新浪微博等多家媒体参与了此次直播。作为一名昆虫科普讲解员,他为大家讲述了“鸣虫文化”。

2021年在燕山教育杂志发表了昆虫科普的相关文章《昆虫分类篇之鳞翅目、半翅目》(该文章创作于初中二年级)。

2022年为跳跳堂科普馆编写昆虫科普介绍,并制作了大量的昆虫标本。

2019年至今服务于北京遨游志愿服务队,做为一名昆虫科普讲员,为广大的昆虫爱好者做自然科普。连续三年获得优秀科普讲解员的称号。

蛐蛐

鸣虫是一种具有独特音色的昆虫,在很多文化中都有着重要的地位。在中国,鸣虫的声音也被赞美为“天籁之音”,在许多诗歌和文学作品中都有所描述。

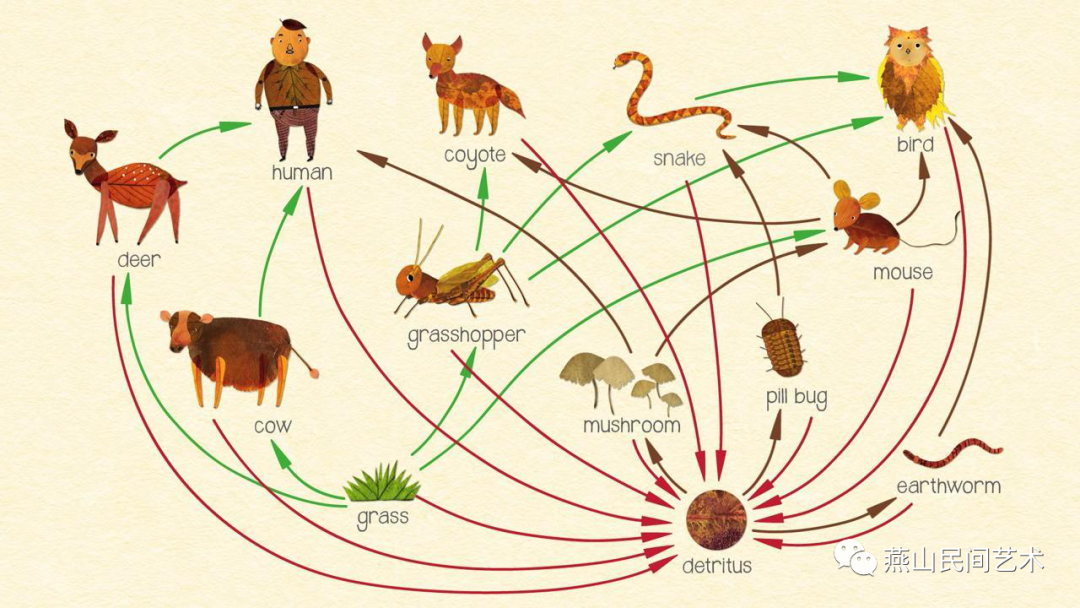

鸣虫文化不仅仅是对这些昆虫的赞美,也体现了人们对大自然的热爱和尊重。在古代,人们常常将鸣虫作为灾难的征兆,因为它们会在天气即将转凉时鸣叫。而在现代,人们则更多地将鸣虫视为生态系统中不可或缺的一部分,认为它们的存在和声音是自然界中美好的一部分。

除了在文化中的角色,鸣虫也在科学研究中扮演着重要的角色。由于它们在不同环境下的声音会发生变化,因此研究鸣虫的声音可以提供有关生态系统和气候变化的信息。此外,鸣虫的生命周期也为生态学家提供了有关生态系统中不同物种相互作用的信息。

理论上讲,所有可以名叫的昆虫都可以被叫做“鸣虫”,比如同翅目、鞘翅目等一系列昆虫都有自己独特的发声器官,使其发出独特的声音。但大家真正在大街小巷中最常见到的鸣虫们他们大多都属于直翅目,他们的种群非常丰富,蝈蝈、蟋蟀、蛐蛐等等都是让人耳熟能详的名字。那是否有人想过它们到底有什么区别,我们应该如何分别它们呢?接下来就让我们去了解一下。

直翅目这个名字大家听起来可能有些陌生,因为他确实是比较专业的术语,大家只需要理解它是昆虫的一类就好。它们最主要的特征是前翅笔直,后翅呈扇形,薄而透明,折叠在前翅之下,所以说它们很善于飞行,依据结构与功能的关系不难得出,它们拥有强大的飞行肌,把发声器放在这里,或许是个不错的选择。没错,它们的发生器在翅膀上,通过摩擦发出声音,原理有点像两个梳子相互锯,如果你仔细观察,就会发现它们每一次的鸣叫都对应了一次翅膀的震动。既然能发出声音,那就得能接收到声音,它们有一对“耳朵”就在前足的股节处,被叫做听器。

除此之外,它们还有一个“大杀器”,就是它们的跳跃足,顾名思义,有了它,直翅目的昆虫就可以跳的很高,在陆地上的机动性也差不了。再加上头胸的坚硬铠甲给予全方位的保护。说到这里,你是不是已经对这些小家伙刮目相看了。不急,它们的分类也会让你眼前一亮。

我们玩到的鸣虫基本上分为两种,螽斯(蝈蝈)和蟋蟀(蛐蛐),玩蝗虫固然少见,但是因为在生活中非常常见我还是有必要说一下的。

螽斯,大家俗称叫蝈蝈,螽斯的主要特点是体型普遍偏大,翅膀立在腹部之上没有完全盖住腹部,有着长长的触角接近身长的两倍,雌性的产卵器成刀状。

蝈蝈

蟋蟀,大家俗称叫蛐蛐,也有叫棺头蟋蟀的,说的就是身体像棺材一样方方正正的,这也是它们的主要特征。翅膀与腹部贴合在一起,也有较长的触角,雌性个体有一根针状的产卵器和尾须在一起就像是有三分尾巴一样。

蝗虫,也有叫蚱蜢的,但是这个叫法在学术上稍有不严谨,有蚱科和蜢科,分别代表不同的物种,合在一起说就有点不太合适了。它们也是翅膀与腹部贴合在一起,但是它们雌性的产卵器并不明显,仔细看呈锥状,触角较短。

相信看到这里,你已将get到了新的技能,在炎炎的夏日再次听到它们鸣叫时你可以走近一点去看看,它们的声音和存在不仅仅是一种美好,更是对自然的尊重和关注。

自先秦时期,就有了鸣虫文化,经过了几千年,最终形成了这个独一无二的文化。曾经的它红极一时,成为皇宫里的玩伴,而在现在这个多元的时代,鸣虫文化已近夕阳,似乎人们已经忘记,那来自老祖宗们的最原始的乐趣。

如今的人们生活的节奏越来越快,快得已经没有时间去在意这些身边的小事物。其实现在的我们更应该慢下来,你会发现,你跳出了一个世界,一个充满争执的世界,去感受,另一份宁静与美好。

审核:孙勇 刘志英 陈凤莲

-END-

关注民间艺术 传承中华文化

人划线